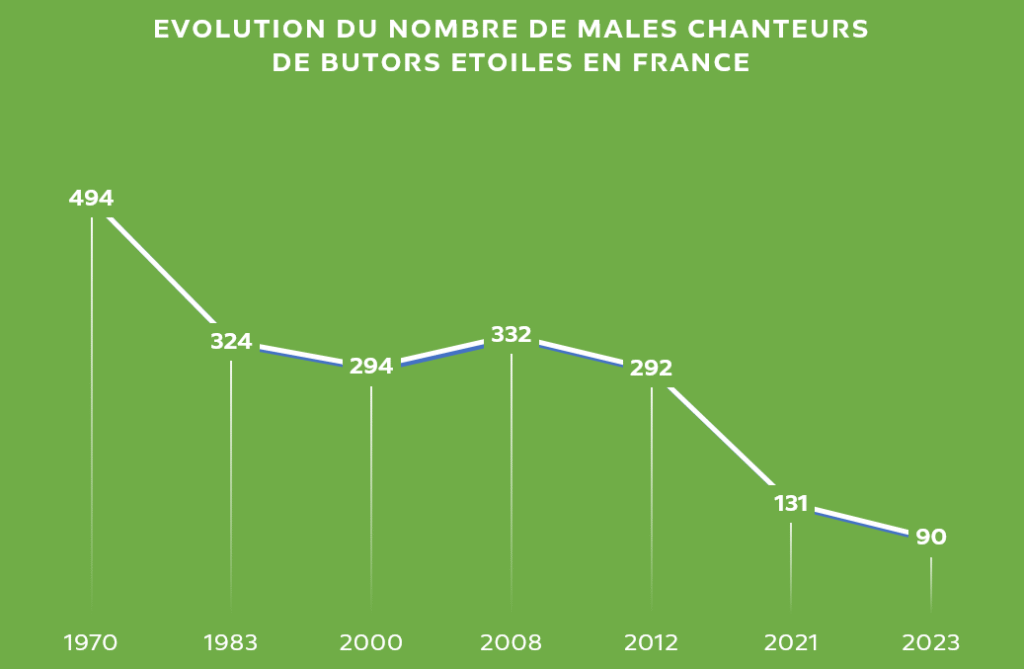

La population nicheuse de Butors étoilés a été divisée par trois depuis 2012 et représente désormais moins de 100 mâles chanteurs (2023). L’espèce est classée vulnérable sur la liste rouge des espèces menacées de France métropolitaine.

L’espèce subit les effets combinés de plusieurs facteurs de pression.

Combien de Butors étoilés en France ?

Pourquoi le Butor étoilé est-il menacé ?

Pas d’assez d’eau dans les marais !

Pour une espèce comme le Butor étoilé qui nécessite des niveaux d’eau élevés pendant toute sa période de reproduction, les épisodes de sécheresse et les variations générés par le changement climatique sont particulièrement critiques. Le manque de précipitations en hiver va dissuader l’installation des mâles en pleine période de prospection pour leur territoire de reproduction. En période de nidification, la baisse des niveaux d’eau conduit la femelle à chercher plus loin sa nourriture, laissant alors le nid ou les poussins sans protection, ce qui fait les affaires des prédateurs.

Dans les roselières en bordure du littoral, le manque de pluies accélère la salinisation des nappes phréatiques. Au-delà d’une certaine concentration en sel, le roseau s’affaiblit et ne grandit plus. Ce phénomène sera accentué par la remontée du niveau de la mer provoquée par le réchauffement climatique.

Des problèmes de voisinage

Tout réservoirs de biodiversité qu’elles sont, les zones humides composent avec de nombreuses activités humaines, qu’il s’agisse d’activités professionnelles ou de loisirs. Certains sites favorables au Butor étoilé non protégés font l’objet de dégradations directes ou d’aménagements incompatibles avec la conservation de l’espèce.

De la même manière, sur les sites protégés qui disposent d’infrastructures hydrauliques, les besoins des autres usagers des espaces naturels peuvent entrer en opposition avec les exigences écologiques du Butor étoilé. La coupe du roseau ou les activités agricoles sur des parcelles mixtes prairies / roselières implique par exemple d’abaisser les niveaux d’eau, ce qui est difficilement compatible avec la nidification de l’espèce.

Des roselières qui vieillissent

La biomasse qui s’accumule à mesure qu’une roselière vieillit finit par constituer une litière alors propice à l’installation d’autres végétaux comme les saules ou les baccharis. Ceux-ci se substituent progressivement au roseau et réduisent le niveau d’attractivité du site pour le butor. C’est le phénomène d’atterrissement de la roselière.

Ce processus naturel est localement accentué par certains aménagements ou par un défaut d’entretien actif du milieu (fauche, pâturage, arrachage). Le maintien de niveaux d’eau élevés et le flux des marées sur les roselières littorales permettent d’évacuer la litière et maintenir la qualité du milieu pour le butor.

Des pressions venant d’autres espèces

Les Ragondins, en consommant les tiges et les rhizomes des roseaux, entravent la progression des roselières. Ils participent également à l’eutrophisation de l’eau et à la dégradation des ouvrages, en creusant dans les digues. Leur impact est généralisé à tous les sites d’importance pour le Butor étoilé.

L’expansion du Sanglier constitue également un facteur direct de pression sur le Butor étoilé : prédation d’œufs et de poussins, fragmentation de la roselière. Sa régulation est source de dérangement notamment quand les battues sont organisées en période de reproduction.